“Torna per il terzo anno l’iniziativa di Chiamami Città. […] una graphic novel di Mabel Morri in omaggio nei caffè, ristoranti e cantinette di Rimini, Riccione e Santarcangelo.

[…] Chiamami Città e Ondalibera Eventi vi invitano all’appuntamento con la terza stagione di “Un bicchiere come complice”: racconti brevi e gradevoli da assaporare nel tempo di un buon bicchiere.

Dai primi di dicembre, chi ordina un drink in alcune cantinette, bar e ristoranti di Rimini, Riccione e Santarcangelo riceverà in regalo un libro piccolo, ma non un piccolo libro. Perché “Un bicchiere come complice” è una collana di racconti inediti appositamente ideati per l’iniziativa, con Rimini protagonista. Storie piacevolmente attraversate dal garbino, perchè scritte da autori locali o ambientate nella città.”

Recitava così l’annuncio promozionale di questa splendida iniziativa, gratuita e sorprendente nei risultati. Ora che non esiste più, ripropongo il testo e qualche vignetta di quell’albo perduto nella materia ma salvo nella memoria.

Se avessi saputo quello che so oggi, avrei fatto tutto diversamente.

Non so perché, ma era una frase che sentivo spesso allora come oggi. E dubito fortemente che qualunque persona la pronunciasse, fosse davvero insoddisfatta della sua vita, ma la usasse semplicemente come frase fatta indipendentemente dalle proprie esperienze negative trascorse.

Era come quando al liceo imparavi una nuova locuzione latina e diventava di moda solo perché qualcuno la riproponeva scherzosamente e diventava di uso comune, come un passaparola culturale di cui, naturalmente, solo noi abitanti dei nostri classici sedici anni, eravamo autorizzati a citarla, non foss’altro perché sapevamo cosa significava.

Ma io, non rifarei nulla di diverso.

Certo, a ripensarci oggi era tutto così infantile, ma l’adolescenza serve a questo: a imbarazzarci degli eventi passati.

La mia radiosveglia.

Un vecchissimo modello degli anni ’70 che nonostante la tecnologia incombesse sempre più prepotentemente, funzionava ancora benissimo.

Ero talmente restia ai cambiamenti che mi sforzavo strenuamente di conservare ogni particolare della mia allora breve vita, dagli oggetti agli abiti.

Non solo gli elettrodomestici di quando ero piccola erano indistruttibili, ma chi l’avrebbe detto che vent’anni dopo, avrebbero riproposto come “originali” pezzi di design la mia stessa radiosveglia o i telefoni con il bottone giallo delle vecchie cabine della SIP o le Nike Tennis che usava John McEnroe a metà degli anni ’80?

La preghiera mattutina durante l’ora di religione.

E l’unico pensiero stimolante in me, a parte sbagliare le parole del Padre Nostro, era focalizzato su Christian Della Rossa.

La nostra scuola esplodeva di nomi come Christian, Veronica, Federica, Valentina, oltre a quelli apostolici per altro intramontabili.

Non potevano sapere che allora, come oggi e come sarà sempre, anche la scelta di un nome per un bambino si adattava alla moda del momento, e che qualunque cosa nella nostra vita, dalla scelta di un maglione o di un paio di scarpe o semplicemente di un portachiavi, sarebbe dettata dall’utilità fine a se stessa (oggi nessuno ha davvero bisogno di qualcosa), ma dalla moda.

Christian Della Rossa piaceva praticamente a tutte le mie compagne, e naturalmente anche a me, non foss’altro per partecipazione.

In realtà non mi faceva affatto.

Calzava Timberland con il salsicciotto, felpe delle marche di allora come la Best Company e maglione della Stone Island.

Il mio ingresso al liceo coincideva con l’attenuarsi del fenomeno di moda chiamato Paninaro, dopo il quale le vendite del piumino Moncler calarono drasticamente, e che oggi, vent’anni dopo, se non indossi un Moncler non sei nessuno.

Buffo pensare esistessi già allora, e che ero consapevole, conscia di me stessa, essere pensante e comunque indipendente, e che conosco tutte queste cose.

Buffo davvero.

L’inspiegabile fattore dell’essere popolari.

Christian era brillante, aveva la battuta pronta che all’occorrenza sfociava nella demanialità, riuscendo simpatico sia ai professori sia ai miei compagni. Ma non era intelligente.

Giocava a pallone nel famosissimi Delfini, e ho sempre creduto che chi giocasse in quella società fosse d’élite. Forse mi ero fatta questa stramba idea perché tutti i ragazzi desideravano giocarci e spesso la sentivo nominare.

Ma anche oggi, quando la sento menzionare da un mio collega già con prole che “il bambino ha l’età giusta per accedervi”, ho sempre quella reminiscenza, quel retrogusto.

E non erano certo da meno le ragazze che lui guardava e che considerava, quelle anch’esse popolari che al minimo cenno di attenzione da parte di Christian o di qualunque altro ragazzo del suo branco, ridevano gracchianti e si concedevano, alle mie orecchie, abominevoli gridolini isterici.

Ma non avrei mai voluto essere popolare, non foss’altro per l’abbigliamento leggero che usavano portare alcune di loro. Provavo freddo solo a guardarle, io freddolosa di natura, dalle mani sempre ghiacciate, come avrei potuto barattare i miei caldissimi e ingombranti maglioni con straccetti semitrasparenti e scollati, fin dove poteva essere possibile, di mohair, solo per un po’ di attenzione in più?

Alcuni comportamenti di questa specie erano davvero interessanti: sembravano discernersi tra la moltitudine di allievi come bestie della stessa razza che, all’improvvisano, si annusavano e si riconoscevano. I ragazzi usavano le loro spacconerie e le ragazze usavano il loro voluttuoso sbattere di ciglia che di primo acchito sembrava innocente.

Paradossalmente, se da un momento all’altro non avessi più visto nessuno dei miei compagni, non uno, evidentemente, mi sarebbe mancato tanto quanto un libro piaciuto appena concluso.

Quando mia madre mi domandava chi fossero davvero i miei amici, le rispondevo Bassani, Proust, Jane Austen, Conrad (all’epoca avevo un debole per le avventure marinaresche dei suoi romanzi), e lei mi rispondeva: Che bello, sono tutti morti però.

Però era quello che provavo.

Loro erano i miei veri amici.

I libri.

Sono sempre stata incuriosita dai ragazzi e dalle ragazze popolari a scuola. Perché io non sarei mai stata come loro. Sono sempre stata un’emarginata, una sfigata per dirla in parole povere, per gli altri credo, non per me naturalmente. Studiavo e leggevo tutto il giorno. Nei libri trovavo quello che la vita mi sembrava non mi potesse dare.

Interagire a scuola era indispensabile, ma bastava che fosse superficiale, nessuno avrebbe mai espresso il desiderio di sapere come mangiavo davvero il riso o quale era la pesantezza delle calze che usavo.

E furono momenti di totale imbarazzo quando mi trovai a casa di Chiara per pranzo e sua madre ci cucinò il riso.

Le mie amiche tipo del cuore di allora.

Chiara, Caterina e Lucia.

Tutte naturalmente innamorate di Christian.

Per quell’istinto di sopravvivenza che ci spinge a omologarci era comunque normale avere qualcuno a cui telefonare il pomeriggio se non si riusciva a ricordare e trovare una declinazione negli appunti, o con la quale mangiare insieme durante la ricreazione, o con la quale trascorrere i sabato sera a casa dell’una o dell’altra, o alla quale domandare se avesse voglia di venire a pranzo a casa nostra e poi studiare insieme.

Fin da piccola, mia madre mi aveva insegnato a spargere il riso in tutto il diametro del piatto per far raffreddare il centro, di solito ustionante. Ebbene, non so ormai più quante volte mi sforzai di mangiare il riso così come mi era stato servito nel piatto, un cumulo fumante di chicchi che, sapevo benissimo, mi avrebbe bruciato l’esofago.

Oggi, non ho più nessuna vergogna nel far vedere il modo in cui mangio il riso che è poi quello che mi insegnò mia madre, ma allora eravamo così impegnati a tentare di dare un’idea così diversa di noi stessi, a non deludere le aspettative per essere più desiderabili con quel disperato bisogno di attenzione da parte di qualcuno, come quando nell’occhio schizza una goccia di mandarino intanto che lo si sta aprendo e si spera che nessuno ci abbia visto mentre si fanno smorfie per reprimere il bruciore e l’occhio lacrima copiosamente.

Vivevamo di queste cose allora, assolutamente lontani dalle sconfitte che la vita ci avrebbe afflitto, e come sembrava così doloroso, quei giorni, pensare che fossero quelle le sconfitte più toste che avremmo affrontato.

Ma avevamo altro: avevamo le sensazioni genuine che i rampanti anni ’80 ci ispiravano; avevamo la Vespa 50 e potevamo andare in motorino senza casco, lasciandoci cullare i capelli dal vento che scombussolava i nostri pensieri, e dava l’impressione che nell’aria ci fossero così tante possibilità che… e così tanti sogni che.

E poi avevamo le fogheracce.

E chi avrebbe mai potuto toglierci questo?

Le fogheracce. I fuochi di San Giuseppe, il 19 marzo.

Ineluttabilmente, io e le ragazze organizzavamo il tour dei fuochi. E per quanto a tutte piacesse Christian, in realtà non piaceva a nessuna di noi. Ma a scuola era doveroso che ci piacesse un essere così insignificante come lui, perché era normale, e ciò che ci spingeva ad agire così era il solito senso di sopravvivenza all’omologazione. Era facile, era semplice, ci difendeva avere gli stessi gusti di tutti. Oggi è tutto diverso, oggi si lotta e si alza la voce per non omologarsi. Ma chissà se a scuola è ancora così, chissà se vai a scuola senza lo zaino di Elsa sei una ragazzina accettata oppure sei quella da prendere in giro.

C’era Christian, ma in realtà avevamo altre punte. A me, per esempio, piaceva il ragazzino con gli occhiali della seconda fila, seduto nel secondo banco centrale, che sapevo che giocasse benissimo a scacchi. Ho sempre trovato affascinanti le persone che riuscivano a sorprendermi e il gioco degli scacchi era talmente lontano da me da trovarlo esotico, lontano quanto un’isola dei Caraibi, lungi da me dal pensare che il ragazzino fosse stato educato con una futura tessera del P.C.I e in piena Guerra Fredda una partita di scacchi sarebbe passata alla Storia per i significati che vi avrebbero trovato nel delineare, e poi raccontare oggi nel ricordarli, quegli equilibri così preziosi all’epoca.

Ma questi erano particolari che non avrei mai conosciuto, se non da adulta, e con un interesse diverso e una prospettiva diversa: ho sempre visto gli anni ’80, quelli della mia infanzia come un mondo rosa nel quale scoprivo la bellezza della vita e le sue sofferenze, dietro a un immaginario pop e commerciale, dai paninari ai primi Commodore 64 mentre nel mondo, in realtà, c’erano già guerre come oggi, la faccende “petrolio” e “Medio Oriente” erano delicatissime come oggi, c’era l’AIDS, c’era la droga, l’eroina, la mafia, e si stavano creando tutte, non una di meno, le basi della società che conosciamo oggi: siamo il frutto di quel mondo, siamo la conseguenza di quel mondo. E sta andando anche peggio, lontanissimi da quel mondo innocente e di prime cotte in una Rimini brulicante di vita e colori. C’era già lo schifo, ma era sotto i tappeti: oggi è bello visibile al centro.

Ma eravamo bambini, eravamo ragazzi. Lo abbiamo alimentato inconsciamente. Che colpa possiamo averne?

C’era il ragazzino con gli occhiali e questo bastava al mio mondo di allora.

Il ragazzino con gli occhiali, la cui cotta per altro fu talmente marcata e significativa da non ricordarmi più nemmeno il suo nome – salvo ritrovarlo su Facebook con la foto del profilo e un #IOVOTOSÌ dietro – guidava un motorino Benelli. Non vidi mai così tanti Benelli parcheggiati tutti insieme come alle fogheracce del liceo, nemmeno in una discarica ne vidi una stesa di quella misura.

Una volta, o per lo meno, nei miei ricordi, non c’era così tanta saturazione per qualunque cosa come oggi.

Una volta, si poteva sinceramente rimanere entusiasta di fronte a un motorino per la sua nuova linea, come il Booster o quel modello Honda, l’EZ-9, il Cub, che assomigliava a una Enduro. Oggi lo Scarabeo è come il Moncler per i paninari.

Oggi ci si entusiasma per la riedizione della Mini o della 500 che erano già auto datate quando i miei erano giovani.

Oggi non ci si sorprende più.

Ma le fogheracce sì, sorprendevano allora come sorprendono adesso.

Sempre.

Certo, sono più piccole, alcune sono scomparse, ma è il ricordo di tutta la legna bruciata, di quello spirito: siamo sempre bambini, siamo sempre fermi, di fronte a quel fuoco. Ci spoglia e ci fa tornare puri, sempre.

Il tour prevedeva ovviamente una punta alla fogheraccia alla quale partecipava Christian, sperando poi di incrociarlo nella fiumana di persone.

Sapevo che avrebbe assistito a quella di San Nicolò perché pochi giorni prima, durante la ricreazione, mi ero mimetizzata nella folla che faceva la coda per le spianate farcite, anche se in realtà io ero una delle poche che si portava il panino al sacco da casa, e nella calca origliai, senza nessuno scrupolo, la conversazione tra Christian e Andrea, il suo migliore amichetto.

Christian diceva che aveva smontato delle mensole in legno da una delle camerette della tavernetta della nonna: laggiù, diceva, nessuno ci andava mai, e per quanto fosse arredata come tutte le tavernette romagnole che sono riuscita a vedere in vita mia – e cioè pannelli, panche, tavoli, sedie, mensole, pentolate di varia misura in rame (oggi ci arredano le osterie sulla Marecchiese e, persino, sono diventati piccoli appartamenti che affittano pure), barattoli di ceramica (negli anni si scoprì che Christian ci teneva la Maria per cui venne arrestato a Parco Sempione a Milano anni e anni dopo durante il periodo universitario) -, mi fermo a considerare quanto legno sia rimasto “laggiù” se ogni anno se ne smontava un po’ e, senza nessun rispetto per le proprietà altrui, lo si gettava nel fuoco e lo si vedeva bruciare.

Andrea invece disse che aveva trovato vario legno nel laboratorio di falegnameria dietro il negozio di antiquariato di sua madre e lo avesse preso senza chiedere il permesso, come sempre. Al liceo, giravano diverse leggende sul suo conto, soprattutto sulle sue marachelle: si diceva che ne aveva combinate così tante che una delle più famose raccontata e passata di bocca in bocca facendola diventare appunto mitologica, era quella di quando era piccolo, un cinquenne annoiato mortalmente in un angolino di questo vecchio e grande negozio, pieno di polvere e dalla luce soffusa, sormontato in altezza da legno grosso e pesante, tanto da riuscire a trovare, raccontano, un taglierino (ma qui le versioni iniziano a variare amabilmente sull’affabulazione dell’oratore) o un oggetto affilato e tagliente, con il quale, su un intero lato di una credenza di fine ottocento, il cinquenne Andrea mostrò al mondo il suo talento artistico, incidendo ciò che passò nella storia come una veduta della terra prima della scomparsa dei dinosauri.

Un’altra era di quando poco più che adolescente si fosse fatto prestare un’Ape Car da un amico e avesse rubato le chiavi del negozio, e, con l’aiuto di un amico, avesse rubato, caricato, e gettato nel fuoco uno scrittoio già all’epoca di notevole valore.

Mi sorprendeva il solo pensare che potesse essere ancora vivo a 16 anni: come era uscito indenne dalle punizioni, raccontano sempre esemplari della famiglia, a cui fu sottoposto, giustamente? Come riuscì a continuare a frequentare le scuole pubbliche invece di finire in un collegio o in una cella e buttare via la chiave? Io, se solo mi fossi permessa anche solo di pensare di fare a una roba del genere, probabilmente non sarei qui a scrivere queste righe.

Ma eravamo lì.

Noi eravamo lì.

Di fronte, un fuoco caldo, così alto che oggi mi dico che sono davvero cresciuta se me lo ricordavo così alto.

In cerchio, la folla entusiasta, rapita da quelle scintille che si libravano in aria perdendosi nell’inchiostro della notte e dall’inconfondibile scoppiettio dei ciocchi, o di un’asse di legno, che si piega, e si brucia, attraversato dal calore delle fiamme, contorcendosi in urla lunghe, lunghissime, e fumose.

Eravamo affascinate; e, allora, non pensavamo certo che ci fossimo vestite carine per ragazzini che oggi sono solo opache controfigure della nostra adolescenza, non pensavamo certo che quei ragazzini e la loro importanza in quegli anni sarebbero stati come l’odore di fuliggine che ci portavamo a casa e che lavavamo il giorno dopo, facendolo sparire.

In quelle serate eravamo libere.

Pedalavamo da una fogheraccia all’altra con speranze oggi assurde ma così vitali e intense, come essere notate dal ragazzino per il quale ci batteva il cuore, sperando appunto che si avvicinasse, e ci prendesse per mano.

E mi si stringe il cuore come non mai a quanto ci bastasse poco per essere felici, all’epoca: appena una stretta di mano, un semplice gesto come quello.

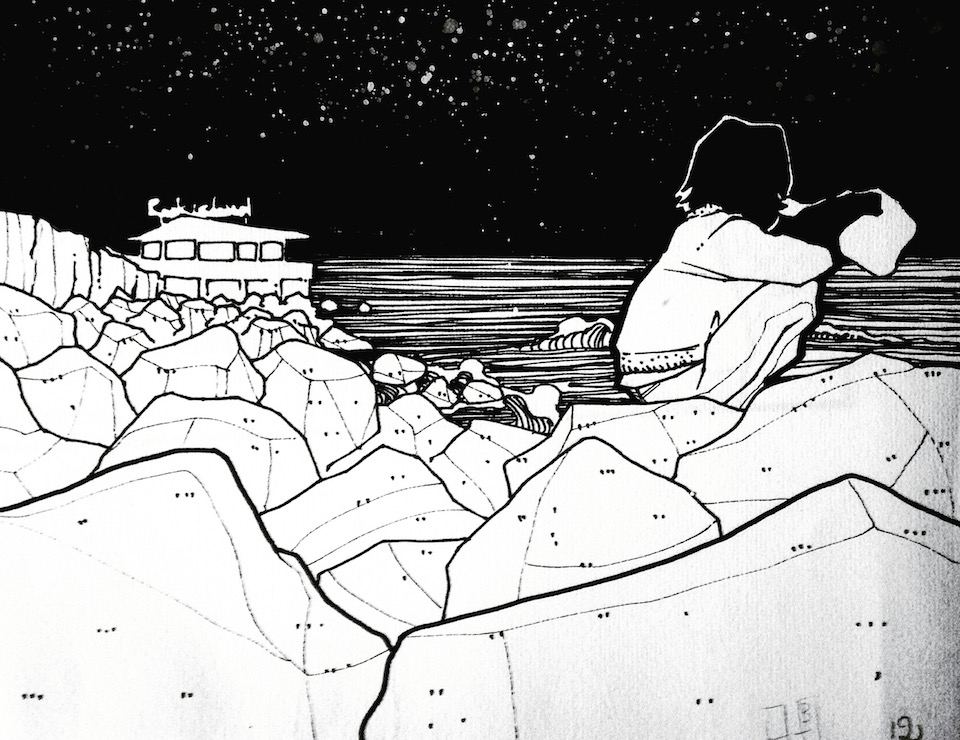

Quando arrivavamo all’ultima tappa del nostro tour, la fogheraccia al porto, la più grande e la più alta e la più importante, summa di tutte le altre, mi ricordo di quanto fosse strano camminare sulla sabbia in inverno.

Eppure, nonostante Christian Della Rossa o il ragazzino con gli occhiali, o tutte le altre future comparse delle mie fogheracce e inseguimenti annessi, era proprio quella la fogheraccia che mi piaceva di più.

Mi piaceva perché l’odore di salsedine così forte nelle invernali correnti siberiane si mescolava a quello caldo di legno bruciato.

Mi piaceva perché era la più mastodontica e io mi sentivo così piccola davanti.

Mi piaceva perché persino la spiaggia libera che per educazione disdegnavo durante l’estate, non mi sembrava così brutta e bassa.

Mi piaceva perché ci si poteva sedere sugli scogli e assistere a uno spettacolo inimmaginabile anche solo un minuto prima di sedersi lì: il mare davanti a noi, quell’enorme distesa d’acqua così scura e così ammaliante, il suo lento scandire le onde, il suo lento sciabordio delle onde che si spengono dolcemente a riva, la loro schiuma brumosa e il riflesso tra di esse del fuoco, sulla nostra destra, poco più in là, che illumina a giorno la notte e arde, come ardevano allora i nostri sogni, e i nostri desideri. Senza sapere che poi, quegli stessi scogli, sarebbero stato teatro di moltissime prime volte: il primo bacio, il prendersi per mano, un Ti Amo fragile come quel sottile vento, gli sbagli per quelle parole così preziose dette colpevolmente.

Ma se mi chiedessero adesso, cosa significa per me la fogheraccia, risponderei che per chi ama questi fuochi è assolutamente inspiegabile perché li si ami.

È solo un fuoco, ho sentito dire tante volte.

Mi rincresce, ma no, non è solo un fuoco.

È tutto.

È niente.

È ciò che eravamo, bruciato come quel fuoco.

È ciò che non siamo più e che non saremo più dopo appena un altro scoppiettio.

Ma è ciò che saremo, perché non si hanno certezze nella vita, ma questo fuoco lo è, questo fuoco ci sarà sempre per noi, perché per quante vite attraverseremo e alle quali assisteremo, per quante evoluzioni vivremo su e dentro e intorno a noi, questo fuoco no, non cambierà mai.