Come il luogo cucina è diventato la stanza più abitata per quelli della mia generazione, quella dei nati a metà degli anni ’70.

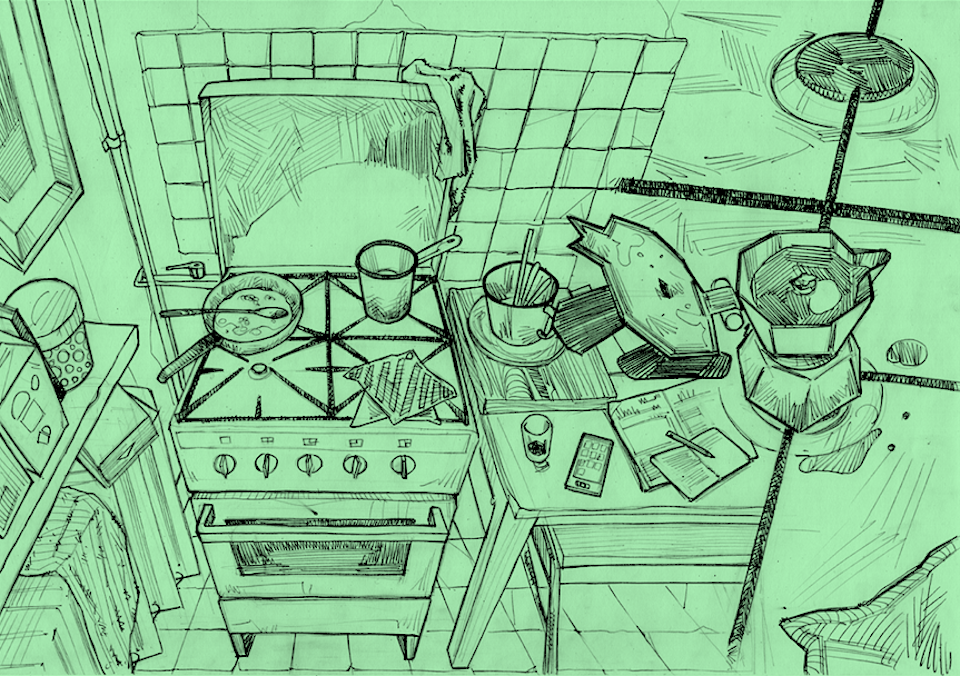

Giro il sugo.

La cappa aspira al livello 1, quello basso, comunque efficace.

La padella antiaderente è quella che, insieme alla placca da forno, mia madre mi ha regalato per la casa nuova.

Il cucchiaio di legno è quello di scorta, quello che era il secondo nelle mie preferenze: dall’ovale più lungo e sottile rispetto al mio preferito in assoluto, quello poi rotto, spezzato letteralmente sotto il peso del calore, quello più largo, sempre sottile, ma leggermente a paletta, fantastico per girare, tirare su o mantecare.

Quello sì, era un bel cucchiaio di legno.

Non quello che la mamma brandiva per picchiare me e mia sorella sul pannolone, non quello dato alla squadra che arriva ultima al Sei Nazioni di rugby, non quello da strega col pentolone in tante fiabe dell’infanzia, no: quello da donna adulta, quello da donna che chiede consiglio alla mamma, le domanda le ricette e i trucchi, quei trucchi che quando si va a pranzo da lei ci sono in ogni singolo, piccolo dettaglio del piatto che si va a inforcare con i rebbi.

Come il sugo che sto girando adesso.

È la mamma che mi ha detto di aggiungere quando serve un po’ di acqua dalla pentola dove cuoce la pasta, così non si asciuga e rimane la polpa vellutata. O come l’acciuga nel soffritto della pasta al tonno. Inezie, nel grande mare aperto della vita, ricordi, in quell’oceano che è ciò che rimane dentro di noi quando i genitori se ne vanno.

Quando ero bambina la cucina era quella stanza nella quale entravano ed erano legittimati a stare gli adulti: i fuochi erano pericolosi e la mamma ci aveva sempre proibito di avvicinarci.

Gli adulti invece ci chiacchieravano, tenevano in mano bicchieri da osteria con un dito di vino rosso, ci abitavano rendendo vivo quello spazio a noi piccoli proibito.

Le case di una volta, quelle da boom economico degli anni sessanta, avevano la cucina in uno spazio piccolissimo, avevano il tinello, la sala da pranzo, il bagno e almeno due camere da letto, nella migliore delle ipotesi: erano gli anni nei quali la grandezza assumeva il sinonimo di ricchezza. Più grande era ciò che si possedeva – beni materiali dalla casa all’automobile -, più si stava bene.

La casa di Milano in via Felice Casati dove ho vissuto per quattro anni durante il periodo della Scuola del Fumetto era ancora composta secondo i canoni degli anni passati: la cucina era un bugigattolo nel quale due persone insieme facevano fatica a muoversi. Anche la casa del borgo nella quale sono cresciuta era così, con la cucina in quello che io ricordo come lo sgabuzzino con la caldaia e la lavatrice e le scatole di scarpe sulle mensole. Solo qualche giorno fa, in una fredda giornata di gennaio, mia mamma mi ha raccontato che la nostra amatissima cucina laccata verde che oggi non esiste più fu messa dopo, rendendo il tinello ciò che io ricordo come la cucina, quella con le tende gialle e le piastrelle color caramello nelle mie immagini sfocate e soffuse dei meravigliosi anni della mia più pura innocenza. La cucina nella quale la mamma mi ha insegnato a togliere il nero dalla seppia – che chiaramente mi schizzò in faccia -, nella quale mi ha insegnato a impanare le cotolette, a mescolare l’uovo, a cucinarmi quello a la coque e a spegnere il latte prima che si formasse l’odiatissima panna.

Anche quando la nonna decise di ristrutturare casa, buttando giù pareti e creando l’arco sul salotto in un nuovo corridoio nel quale la portavo a braccetto, claudicante e sonnolenta, prima di spegnersi per sempre in un letto d’ospedale con le arterie chiuse del tutto, la cucina era la stanza che dava sulla strada, quella a fianco del balcone sul quale festeggiammo il secondo scudetto del Napoli, quello del 1989 – 90, io costretta e milanista sfegatata di quel Milan degli Invincibili ma sforzandomi in onore del nonno tifoso azzurro spirato quell’inverno. Quella stessa cucina nella quale la nonna riassettava in continuazione, ricordo, soprattutto la domenica; domeniche di fumo, quello delle sigarette del nonno, dello zio e del babbo, le partite a carte, 90° minuto e Paolo Valenti in tv, i bicchieri di vino e le tazzine del caffè, la vetrinetta degli amari nel mobiletto con le rotelle che viaggiava dal salotto e appariva all’improvviso con i colli delle bottiglie ancora tintinnanti dalle scosse del pavimento. Un luogo pieno di oggetti, di vita, di pentoloni col coperchio dai magici misteri (in realtà il minestrone o il bollito riposava con i giusti tempi), di penombra appena ci si spostava in sala.

La cucina della mamma poi era sulla falsariga di quella della nonna.

Con regole più lineari e conosciute, quotidiane piuttosto, rispetto a quelle rigide della nonna e del resto della famiglia, quella della mamma era un po’ la mia ed era un luogo come un altro nel quale la mamma dava semplicemente e costantemente prova del suo amore incondizionato per noi. Lo è anche ora, che io e mia sorella siamo donne, che siamo sposate e che c’è il nipote. Lo è anche ora che, venute via, ci rimbalziamo i piatti forti, quelli che ci ricordano un tempo perduto, di tutti, non solo nostro, quello degli gnocchi alla romana, delle lasagne, delle crepes e della crostata alla crema; basta un messaggio su whatsapp: “La mamma mi prepara le lasagne domani” e parte la sciocca infantile rivalità, più per fatalismo che per vera competizione.

La cucina della mamma poi sono due: quella della casa del borgo e poi, dai vent’anni, quella della casa al mare. Sempre la stessa cucina verde laccata, sempre il nostro tavolo tondo e le sedie con la seduta in paglia e i cuscini verdi, sempre i suoi bollitori in acciaio, il porta – cucchiai di legno, le battilarde, le presine nel cassetto, il poggia cucchiaio sia orizzontale sia verticale. Luci diverse, prima quelle degli anni del liceo poi quelli dell’università: quella vecchia, opaca e polverosa della carta da parati azzurra; quella nuova, della casa al mare dalle pareti intonse, bianche di vernice, luminose nel loro essere candide. La cucina no, mai: era sempre il luogo caldo, con la lavagnetta in ardesia e la lista della spesa segnata sopra mentre io ci disegnavo e consumavo i gessetti, del lampadario in tinta con il verde laccato, le sedie e la tovaglia plastificata anti macchia per salvare il Knoll di Eero Saarinen; era sempre il luogo nel quale ci si sentiva a casa. Si tornava dalle due settimane fuori per l’università e la porta chiusa della cucina con la luce che filtrava da sotto era il respiro e il calore degli inverni milanesi, per poi dire “Sono a casa!” e sentire la mamma che si muoveva dentro, indaffarata.

La casa avvolta nell’ombra con l’abat – jours accesa sulla scrivania antica all’ingresso è una delle immagini che più mi mancano dei miei ventitré anni.

Da quando sono uscita di casa, le due cucine che ho avuto sono entrambe inglobate nella sala da pranzo in un unico spazio.

Quella della casa in paese era spaziosa, un ambiente grande nel quale ho festeggiato compleanni, capodanni, anniversari. Aveva il frigorifero compreso in un mobile con uno spazio sopra davvero utile e il forno era a mezza altezza, di una comodità imbarazzante. Era una buona cucina per essere una casa in affitto, di quelle di una volta, indistruttibili se trattate con cura.

Quella nuova, della nuova casa col giardino, è un po’ scassata e provata da inquilini precedenti non propriamente rispettosi di ciò che non appartiene loro, male comune di questo tempo che viviamo, ma è graziosa tutto sommato.

Da quando sono uscita di casa ho imparato a mangiare meglio le verdure e a cucinarle, insieme a un sacco di altre cose.

La mia generazione è quella che Tommaso Labate chiama “I rassegnati”, è quella dei Salti in Padella Findus perché troppo impegnati a fare qualunque cosa invece del dedicarsi all’arte della cucina, è quella del fallimento dell’attuale classe dirigente politica che è mia coetanea e non importa lo schieramento perché prima con Renzi e poi con Salvini si è data prova di essere bambini viziati e inadeguati alle responsabilità (certo, non tutti di noi, ma tanti sì), è quella che si è ritrovata nel mezzo, del cambiamento epocale tra carta e digitale, a cavallo di due secoli, il primo con le grandi guerre e il secondo con quelle subdole e nascoste. Insomma, non stiamo messi benissimo, ma siamo pur sempre quella generazione che, pur essendosi inventata il disagio, se è necessario torna in piazza col pugno alzato e lotta.

La mia generazione è diventata adulta tardi.

Lo vedo curando questo sugo.

Quante ricette e segreti non saprò mai?

Non so preparare i cappelletti.

Non so tirare la piada.

Non ho il tocco magico per il ragù fatto in casa.

E la crema si stufa e si rovina non appena fingo di girarla per dare il cambio.

So cucinare tante altri piatti, si capisce, e col tempo, con l’età, forse diventerò più azdora.

Il sugo andrà a bagnare le penne integrali che, a loro volta, orneranno il piatto insieme alla verza grigliata e alla mozzarella fresca.

A un mercatino ad Ancona durante le feste natalizie, un banchetto nel reparto Coldiretti illustrava con una torta le verdure e la frutta di stagione: ogni spicchio era colorato diversamente dagli altri e i disegni non lasciavano dubbi sulla stagionalità dei pomodori.

La nutrizionista dalla quale sono andata per regolare la mia sbagliata alimentazione di anni di stravizi e orari sballati mi ha insegnato a gestire proteine, verdure e carboidrati. Iniziare a mangiare equilibrato non mi toglieva il gusto del vino per altro, di solito sconsigliassimo nelle diete, eppure nella mia c’era e ha funzionato.

I piatti composti sono il mio ultimo innamoramento: sono poi quelli che molte tavole calde propongono come piatto unico e completo a un prezzo relativamente accessibile.

Il timer sta per scadere. Tra poco scolerò la pasta e mi siederò a tavola.

All’improvviso – il Mac acceso vicino alla tovaglietta, la tv accesa sul Tg Regionale, un goccio di vino nel calice, gli odori mischiati aspirati dalla cappa, un raggio di luce filtrante dalla tenda nella prospettiva del sole calante -, mi rendo conto di quanto tempo io trascorra in cucina. Di quando, ragazzina, ci andavo per bere il tè caldo con la mamma e leggere Dylan Dog mentre lei leggeva e lasciava le telenovelas sudamericane a volume basso e di quando, in un oggi recente, abbozzo gli articoli, rispondo alle mail di lavoro, cucino, guardo i film e le serie tv, leggo fumetti e giornali, scorro i social mentre aspetto che il caffè di metà mattina, fumante nella tazzina, si raffreddi.

In cucina e più comunemente intorno a un tavolo imbandito si sono girati film, vecchi e nuovi, Banana Yoshimoto ha intitolato Kitchen il suo libro più famoso, ci si fanno pure le trasmissioni televisive.

Davanti al divano il mobiletto Kallax sospeso – Ikea è un altro must della mia generazione – accoglie la AppleTv, lo svuota- tasche e un paio di telecomandi. Ho Netflix, vedo Sky, ho le librerie stipate di libri e fumetti, ho la cassa per ascoltare la musica dallo smartphone e, come quando avevo vent’anni sentendomi pienamente dentro gli anni novanta, oggi allo stesso modo mi sento dentro gli ultimi anni del secondo decennio del millennio, calata totalmente nel mio tempo.

In cucina.

Il timer sta suonando.

Il pranzo è quasi pronto.